Groupes sociaux | Chercher un « Nous » pour changer la société (juin 2018)

Auteur : Guillaume Lohest, Contrastes avril 2018, p 16 à 19

Passer de l’observation de la société à la volonté de la transformer, c’est bien cela devenir « acteur de changement ». Mais c’est une affaire collective. Alors qui peut être cet acteur collectif ? Nous voulons changer les choses. Mais c’est qui, nous ?

Passer de l’observation de la société à la volonté de la transformer, c’est bien cela devenir « acteur de changement ». Mais c’est une affaire collective. Alors qui peut être cet acteur collectif ? Nous voulons changer les choses. Mais c’est qui, nous ?

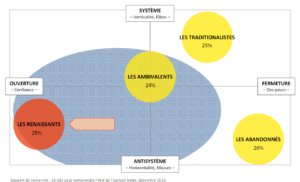

L’étude Noir-Jaune-Blues de 2017 se clôt sur une classification de la population belge en quatre catégories socio-politiques (voir schéma ci-dessous). Personne n’aime être « classé », bien sûr, et toute classification est toujours en même temps une simplification. Mais un tel découpage a le mérite de proposer une grille de lecture de la société. Il peut aider à se situer, il donne des clés de compréhension des nouvelles fractures de la société.

Quatre îlots isolés

Quelles sont ces quatre catégories ? Il y a d’abord les « traditionalistes ». Ce sont ceux qui gardent une certaine confiance dans le fonctionnement des institutions, du marché de la social-démocratie. Ils peuvent reconnaître des problèmes marginaux mais en règle générale, ils souhaitent plutôt conserver les choses telles qu’elles fonctionnent et sont donc méfiants vis-à-vis des changements.

Quelles sont ces quatre catégories ? Il y a d’abord les « traditionalistes ». Ce sont ceux qui gardent une certaine confiance dans le fonctionnement des institutions, du marché de la social-démocratie. Ils peuvent reconnaître des problèmes marginaux mais en règle générale, ils souhaitent plutôt conserver les choses telles qu’elles fonctionnent et sont donc méfiants vis-à-vis des changements.

Une deuxième catégorie regroupe les « abandonnés ». Ceux-là se sentent perdants sur toute la ligne. Ils ont l’impression d’avoir été trahis et se sentent victimes de tous : des élites, des politiques, des journalistes, des institutions, des migrants, des musulmans, de la mondialisation… Ils souhaitent un pouvoir fort pour « remettre de l’ordre ». Ils sont souvent dans une situation économique difficile, ont des emplois précaires ou pas d’emploi du tout, ont un niveau de formation en moyenne plutôt faible et sont davantage représentés parmi les plus de 55 ans.

Tout aussi critiques sur le fonctionnement de la société, mais engagés dans l’action, les « renaissants » ont au contraire une vision positive de l’avenir. Ils pensent qu’on peut changer les choses et s’investissent, surtout à l’échelle locale, dans des initiatives de quartier, de transition, d’économie alternative, de solidarités de proximité… S’ils trouvent que la société dysfonctionne, ces « renaissants » sont rarement eux-mêmes des perdants : ils viennent plutôt des classes moyennes aisées et supérieures, ont un capital culturel élevé et un haut niveau de formation. Ils sont tendanciellement plus jeunes (entre 20 et 45 ans).

Enfin, entre ces trois profils assez marqués se trouvent les « ambivalents », ceux qui n’ont pas vraiment d’idées structurées sur les grands enjeux de société et pourraient basculer d’un côté comme de l’autre. Ils ne savent pas comment se situer, ou bien se situent de façon aléatoire selon les enjeux, gardant confiance en l’avenir sur certains sujets et sur d’autres non. Bien sûr, ce sont des profils-types, des tendances. Toutefois, selon Benoît Scheuer, l’au teur de l’étude Noir-Jaune-Blues, ces quatre groupes apparaissent très nettement dans le paysage socio-politique, sous forme d’archipels isolés les uns des autres1. Chacun des ensembles représente environ 25% de la population.

Et les classes sociales alors ?

Voir la société de cette façon, divisée en quatre grands groupes sociaux selon leurs valeurs et leur vision politique, peut être désarçonnant si l’on a plutôt l’habitude de pratiquer une lecture marxiste. Que deviennent les classes sociales ? La bourgeoisie (petits commerçants ou grands industriels), le prolétariat, l’aristocratie, la paysannerie ? Cela fait déjà longtemps que ces catégories ont été nuancées, relativisées, redéfinies au gré de l’évolution de nos sociétés.

Ainsi, dans les années 90, le sociologue Robert Castel distinguait trois grands ensembles : les « intégrés », qui bénéficient d’un emploi stable et durable, les « vulnérables » ou « précaires », qui vivent une relative insécurité d’emploi, et les « désaffiliés », qui n’accèdent plus du tout à l’emploi ni même aux relations sociales.

Ces trois groupes recoupent, en partie, une autre classification établie par Christian Maurel sur base du rapport à la mobilité. « À grands traits, les trois groupes (peut-on encore parler de classes sociales ?) se présentent de la manière suivante » : les mobiles actifs, les sédentaires contraints et les errants.

Les « abandonnés » que décrit l’enquête Noir- Jaune-Blues correspondent-ils à peu près aux « errants » et aux « désaffiliés » ? Sans doute. Il est probable que la catégorie « abandonnés » soit plus large que les deux autres, car elle repose aussi sur la perception que les gens ont des choses. Ceux qui se sentent en voie de désaffiliation, ou en panne d’horizon, sans être tout à fait encore dans une situation extrême, partagent peut-être les mêmes désillusions et le même rapport à la société.

La tentation des 99%

Au-delà du constat, de l’observation du paysage global de la société belge, une question s’impose depuis plusieurs années aux mouvements sociaux : quel sujet politique, quels acteurs collectifs sont capables aujourd’hui d’impulser un véritable changement de modèle ? Une stratégie possible ne pourrait-elle pas être la tentative de coaliser, non pas un ou deux ensembles, mais la quasi totalité de la population, comme essaient de le faire ceux qui utilisent l’expression « Nous sommes les 99% » ? Cela revient à isoler 1% de super-riches et à leur attribuer presque tous les maux de la société. Dans une version plus classique mais plus ou moins semblable, nombreux sont encore ceux qui évoquent les « travailleurs », totalité floue mais rassembleuse, qu’il s’agit de défendre contre le « patronat » ou les « actionnaires ».

Si l’on peut comprendre l’intention – le réflexe ? – de communication, ce regain de tonalité marxiste est étonnant. Il est vrai que les hyper riches sont de plus en plus riches et que la redistribution fonctionne de moins en moins bien, mais le faisceau des enjeux politiques actuels n’est pas réductible à cette seule question, aussi centrale soit-elle. Par ailleurs, comme le rappelle Louis Chauvel, « les marxistes conçoivent difficilement que les classes sociales

existent sans conscience de classe, sans être des classes en soi et pour soi, des groupes non seulement repérables, mais aussi en mesure de par leur organisation, de construire leur histoire collective2 ».

Or force est de constater que cette « conscience de classe » n’existe plus. Difficile donc d’imaginer que « les travailleurs » soient une catégorie socio-politique suffisante pour impulser un changement global. Une certaine forme de cohésion peut exister au sein d’une partie des travailleurs (salariés) pour mener des combats typiquement syndicaux, bien sûr, mais on voit mal comment cet ensemble pourrait avoir une quelconque unité sur des enjeux politiques titanesques comme l’immigration, le climat ou encore la numérisation de l’économie. A fortiori si on l’élargit vraiment à tous les travailleurs (avec les indépendants, y compris du numérique), à tous les 99 % (avec les pensionnés, les sans-emploi, les sans-papiers, les réfugiés, etc.), et par-delà les frontières nationales.

Les créatifs culturels

Une autre appellation rejoint sans doute, au moins en partie, la catégorie des « renaissants ». Il s’agit des « créatifs culturels ».

Ce terme, inventé en 2000 aux États-Unis par le sociologue Paul H. Ray et la psychologue Sherry Ruth Anderson, désigne un profil de citoyens qui contribuent à créer une nouvelle culture, un nouveau modèle de société.

Ce profil est articulé autour de quatre valeurs partagées. « Les deux valeurs bien connues sont l’écologie et la solidarité : la préoccupation pour la planète et le souci de l’autre. Les deux valeurs moins connues sont la dimension de l’être et les valeurs féminines1. »

Ces deux dernières valeurs, moins politiques et plus sujettes à discussion, concernent les démarches de développement personnel, de mieux-être et de cheminement spirituel, ainsi que des qualités dites féminines comme le « care » (le souci de prendre soin), l’intuition ou la fluidité…

D’après diverses études, les créatifs culturels représentaient moins de 4% de la population américaine dans les années 60, 24% en 1999 et plus de 35% aujourd’hui. 60 à 66% des créatifs culturelles sont des femmes. Les proportions sont similaires en Europe occidentale. La Belgique est l’un des seuls pays où ce mouvement a commencé à se structurer. On pourrait dire qu’il se cherche une conscience collective. Ce qui revient à dire que celle-ci n’existe pas encore.

Ah ! Les bobos…

Prenons les choses par un autre angle. Par le groupe des « renaissants » que nous avons décrit plus haut. Apparemment, voici une catégorie de personnes qui, pour le moins, souhaitent un changement de société et s’engagent déjà à l’échelle locale, dans des initiatives de transition, des coopératives, des projets de quartier, des monnaies alternatives, etc. « Ces “renaissants” ne sont pas résignés. (…) Ils expérimentent au niveau micro. Plutôt que d’en appeler aux politiques, ces individus sont convaincus que le changement doit d’abord se faire par en bas, dans l’horizontalité, sans attendre de grands mouvements sociaux. Plusieurs l’ont explicitement énoncé tel quel aux journalistes. Ils veulent le changement hic et nunc. D’abord le combat des idées et les changements au niveau micro. C’est la stratégie gramscienne de l’hégémonie culturelle. » Cette catégorie socio-politique, plutôt valorisée au niveau médiatique, semble servir de refuge pour l’optimisme. C’est un peu la cartouche positive qu’on sort pour se persuader que tout ne va pas si mal que cela. En résumé, c’est le monde du film Demain. Tirons encore un peu sur la ficelle, voilà, le mot vous brûle les lèvres : ce sont les « bobos ». Le changement peut-il venir des « bobos » ?

Disons-le tout de suite : non, tout simplement parce que les bobos n’existent pas. C’est d’ailleurs le titre d’un livre récent écrit par un collectif de sociologues français. L’un des auteurs, Jean-Yves Authier, explique que « le bobo est une catégorie valise et (…) n’importe qui peut s’en servir pour désigner n’importe quoi. On peut l’utiliser à droite comme à gauche pour stigmatiser tout ce que l’on veut, ce qui met au jour les limites explicatives de cette catégorie. »

Les « renaissants » ne sont donc pas réductibles à l’étiquette de « bobo ». Mais ont-ils pour autant une conscience collective, se reconnaissent- ils comme sujet politique cohérent ? C’est très peu probable. L’engagement dans la plupart des projets locaux se revendique souvent apolitique. Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucune dimension politique à cet engagement en lui-même, mais en tout cas qu’il n’y a pas de construction collective d’une identité politique.

Le populisme comme stratégie

Qui va donc changer la société ? La question reste entière. Ce n’est sans doute pas un hasard si, dans un contexte où les appartenances collectives sont dissoutes, un nouveau marché du populisme fleurit. Les partis de droite et d’extrême- droite tirent profit de ce désarroi en réactivant des vieilles illusions identitaires. Les partis d’extrême-gauche, à leur manière, sont tentés de le faire en réactivant d’autres vieilles illusions.

Dans un registre quelque peu différent, bien que le mot (populisme) soit le même, la pensée de la philosophe politique belge Chantal Mouffe connaît ces dernières années un regain d’intérêt de la part des mouvements de gauche européens, de Podemos à la France Insoumise. Loin de l’opposition de « classes », sa démarche consiste à accepter la conflictualité interne au « peuple » dont on veut se faire le relais politique. Le populisme, affirme-t-elle, « c’est une façon spécifique d’établir la frontière politique entre le « nous » et le « eux ». À la différence de la frontière marxiste, qui s’établit entre le prolétariat et la bourgeoise, la frontière populiste s’établit sur la base d’entités moins particulières, plus transversales3. »

La philosophe belge prône donc un populisme de gauche dont l’objectif est de coaliser différentes catégories de population avec leurs attentes distinctes. “Il y a dans nos sociétés une multiplicité de demandes démocratiques hétérogènes, analyse-t-elle. Il faut prendre en compte les demandes populaires de la classe ouvrière, laissées de côté par la social-démocratie, mais aussi les nouvelles demandes comme celles des classes moyennes. Une partie d’entre elles profitent de la mondialisation, mais d’autres en souffrent. Le véritable défi pour le populisme de gauche, c’est de réussir à rassembler les deux. Et ça, Jean-Luc Mélenchon l’a très bien compris en s’emparant du thème de l’écologie, un sujet qui affecte tout le monde.”4

Mais passer de la théorie à la pratique n’est jamais une mince affaire. Et ce qui peut sembler séduisant sous forme de pensée abstraite résiste souvent mal à l’épreuve de la mise en application. Le populisme version Podemos, version Mélenchon, version gauche latino, même nourri de réflexions inspirantes, n’en garde pas moins certains traits communs avec le populisme le plus basique : démagogie, simplifications, accommodements avec des pratiques ou des régimes autoritaires… L’exigence critique et démocratique nous amène donc à redire que la question du « nous », capable de changer la société, n’est pas une question qu’on règle en un tour de passe-passe.

Nous, c’est-à-dire ?

Nous : c’est le titre parfait d’un essai absolument décoiffant d’intelligence et de profondeur du philosophe Tristan Garcia. Impossible d’en résumer la teneur ici. Mais on s’en voudrait de ne pas au moins en présenter le questionnement. « Admettons que le sujet de la politique, c’est nous. » Ainsi commence l’ouvrage, et l’on comprend le problème tout de suite. C’est qui, nous ?

La question n’est pas simple. Entre les petits « nous » identitaires et le grand « Nous » universel, l’auteur cherche un équilibre car aucune des deux positions n’est possible. Pour des raisons distinctes, explique-t-il avec rigueur. Pour faire simple, disons que les anciennes catégories de « nous » les plus évidentes (races, genres, espèces, classes, etc.) aboutissent forcément toujours à être infondées, il y a toujours un moment où la frontière de l’identité explose parce qu’elle ne résiste pas à la réalité. Par exemple : les races sont infondées scientifiquement, et la question se pose également pour l’espèce humaine, pour le genre…

Pour l’auteur, ces « nous » sont comme des calques superposés, forcément faux mais qui se présentent comme nécessaires. De l’autre côté, le « Nous » universel est infini : on peut toujours l’étendre davantage, mais plus on l’étend, moins on peut s’y identifier, ce qui rend la politique impossible.

« Nous » est donc un « mouvement perpétuel (…), c’est une manifestation de la subjectivité vivante, qui s’organise politiquement, se déchire et se rassemble, se forme et se déforme, et reste toujours un peu plus que singulière, un peu moins qu’universelle : particulière. Quand on se la figure d’aussi loin qu’on le peut, aux limites de notre représentation de toute l’Histoire (…), on entrevoit une forme qui n’est jamais juste ni vraie. Il n’y a ni justice ni vérité politique de nous5. »

Que faire alors ? Tristan Garcia observe que nous vivons une époque de retour mortifère des identités fantasmatiques. Cette période « d’hostilité généralisée est le moment décisif où nous pouvons travailler à faire renaître la désirabilité de l’idée de nous, que nous tendons à oublier par habitude. » Et il précise : « Qu’est-ce que nous avons en commun, qui pourrait redevenir plus fort que nos particularités, sans les effacer pour autant ?6 ». La question est tellement belle qu’on a envie de la laisser résonner un peu.

Notes de bas de page

1. Benoît Scheuer, « Noir-Jaune-Blues et après ?, voyage dans un archipel », RTBF, Opinions, 1/06/18.

2. Chauvel, Louis. « Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, vol. no 79, no. 4, 2001, pp. 315–359.

3. Chantal Mouffe: « Le populisme est nécessaire à la démocratie » dans Le Soir, 28/04/17.

4. David Doucet, Mathieu Dejean, « Portrait de Chantal Mouffe, la philosophe qui inspire Hamon et Mélenchon » dans Les Inrocks, 24/01/17.

5. Tristan Garcia, Nous, Éditions Grasset & Fasquelle, 2016, Le Livre de Poche, p. 259.

6. Idem, pp. 266–267.

–