Nous aurions pu nous balader toute l’après-midi, mais…

C’était une très belle après-midi pour se balader : le soleil printanier était généreux. Pourtant, cela n’a pas empêché les citoyennes et citoyens de venir dans nos locaux pour participer à l’arpentage du livre de Guillaume Lohest, qui était également présent afin de répondre aux interrogations autour de son ouvrage Entre démocratie et populisme.

Guillaume a souligné que son livre avait été écrit lors de cette vague de la montée de l’extrême droite en 2019. Aujourd’hui, alors que le contexte politique inquiète toujours autant, le groupe, avide d’en apprendre davantage sur les causes de cette situation, était heureux de l’accueillir.

Les craintes partagées par les participants étaient multiples, mais un fil rouge se dégageait : la fragilité actuelle de notre démocratie, en Belgique, en Europe et dans le monde. L’envie de comprendre et d’analyser ce changement de paradigme était le moteur de leur présence. Comment résister ? Comment répondre à ces discours nauséabonds ? Qu’est-ce que la démocratie et le populisme ? Comment vivre sans se sentir submergé par les conflits idéologiques du quotidien ? Comment agir sans ligne d’horizon, tout en gardant l’optimisme d’antan, à une époque où nous avions l’impression de savoir où nous allions ?

Voici quelques-unes des réflexions qui ont émergé de cet échange avec l’auteur, à partir de son livre et des expériences personnelles des participants.

Des témoignages comme un instantané du moment

Ces témoignages constituent une photographie des préoccupations actuelles de ce groupe de citoyens face à une actualité anxiogène. Ils présentent leur point de vue, mais invitent à une réflexion collective plus large. Bonne lecture…

Perte de conscience démocratique et montée des discours extrêmes

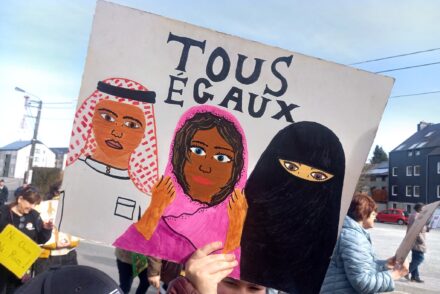

Pour Françoise, nous avons perdu conscience que la démocratie est un acquis ; elle est devenue banale. Elle souligne la libération des discours racistes et constate qu’au nom de la démocratie, certains pays comme les États-Unis interviennent militairement, souvent de manière catastrophique, dans d’autres pays comme la Syrie, lorsqu’ils y trouvent un intérêt géostratégique. Pour elle, les valeurs fondamentales de la démocratie se délitent. Navrée, elle s’interroge : qu’est-ce qu’un pouvoir fort aujourd’hui ?

Elle se questionne aussi sur les motivations des électeurs de l’extrême droite : S’agit-il d’un choix pleinement conscient ? 70 % de la population souhaite un pouvoir fort et de l’ordre, mais que cela signifie-t-il réellement ? Pourquoi cette fixation sur les migrants ? Françoise conclut : Le monde est de plus en plus binaire, et cela me fatigue.

La récupération des mots et l’importance du langage

Sabine rebondit sur l’importance du sens des mots, souvent détournés par l’extrême droite. Elle évoque par exemple le nom du mouvement, les Équipes Populaires, qui pourrait être récupéré sous une autre forme : les Équipes Populistes ? Elle insiste sur la nécessité de connaître l’étymologie des termes : travail, issu du latin tripalium (instrument de torture), ou encore révolution, qui signifie à l’origine retour en arrière.

Elle mentionne aussi une étude montrant que les sympathisants d’extrême droite ont souvent peu de liens avec la vie associative et sont culturellement éloignés de cette réalité. Pour elle, la démocratie ne se limite pas au vote : elle se vit aussi dans le collectif et dans l’engagement citoyen.

Elle s’interroge également sur les gilets jaunes, mouvement populaire qui a occupé un vide et qui a, en partie, été récupéré par l’extrême droite.

Guillaume répond en expliquant que le gilet jaune était un symbole fédérateur, derrière lequel il n’y avait ni parti, ni idéologie, ni valeurs communes. Chacun pouvait s’y identifier. Il précise que le populisme n’est pas l’apanage de l’extrême droite et qu’il existe un populisme de gauche, potentiellement positif. Toutefois, l’extrême droite a su récupérer ce discours en adoptant une posture colérique et réductrice. Il illustre cela en expliquant que Marine Le Pen crée volontairement de la confusion en reprenant des revendications sociales tout en défendant des intérêts opposés aux droits sociaux et aux services publics.

Les médias et la construction du récit politique

Marinette met en garde contre la dichotomie et l’identification systématique d’un ennemi. Pour elle, les médias ont une grande part de responsabilité : J’ai souvent envie d’écrire à la RTBF, car leur manière de communiquer oriente les spectateurs. Elle souligne la nécessité de nuance dans l’analyse des récits de guerre et insiste sur le devoir de neutralité des médias.

Guillaume illustre la complexité des enjeux géopolitiques en évoquant les frappes chimiques à Damas et les réactions, ou absences de réaction, de l’Occident et des États-Unis. Il est très difficile de définir un ennemi unique. Qui soutient qui, et pourquoi ?

L’importance du collectif et les dangers de l’individualisme

Peter intervient : Il faut éviter de se cloisonner et de s’enfermer dans des clans idéologiques. Il souligne que la politique et les situations évoluent en permanence et qu’il ne faut pas figer ses idées. Il interroge : Où se trouve la frontière du droit ? Il prend l’exemple du racisme et de sa perception mouvante.

Il s’inquiète aussi de la glorification de l’individualisme par les médias, qui créent sans cesse de nouveaux besoins illusoires. Il met en garde contre la stratégie du chaos, utilisée par des figures comme Donald Trump pour donner l’illusion d’un plan alors qu’il n’y en a pas. Pour lui, il est urgent de se recentrer sur les besoins primaires et de réapprendre à vivre en communauté.

Guillaume ajoute : Ce sont les tripes qui fait la bascule pas les idéaux. Les gens ont peur de perdre quelque chose, et c’est cette peur qui motive leur choix.

Agir malgré l’incertitude

Lynda conclut en posant la question : Que faire ou ne pas faire ? Pour elle, il est essentiel d’oser la conflictualité et de ne pas hiérarchiser les luttes. Il faut aller au contact des gens et vivre la réalité de l’engagement. Elle exprime sa joie de constater que des espaces comme les Équipes Populaires existent encore et que des personnes s’interrogent et agissent. On peut choisir de s’effondrer en regardant le monde s’effondrer, ou choisir d’être heureux et d’agir.

Peter renchérit : Oui, il y a de l’espoir. Mais restons vigilants : l’extrême droite est extrêmement bien organisée sur les réseaux sociaux.

**Dernières réflexions en vrac **

- Il est difficile de créer du collectif et de maintenir l’énergie.

- Nous sommes submergés d’informations, ce qui nous disperse.

- C’est plus facile quand on a du temps, comme les retraités.

- Je ne vois plus de récit mobilisateur pour dynamiser le collectif.

- Nous avons toujours eu l’habitude d’une vision concrète de l’avenir. Peut-on avancer sans savoir où nous allons ?

- Dans le chaos, il y a du bon… il permet de recréer.

- Travaillons la gratitude chaque jour.

Nous remercions encore une fois toutes les personnes présentes pour leurs échanges précieux et engagés.

Ensemble, continuons à questionner, débattre afin de construire une démocratie plus forte et vivante.